Cuando alguien muere imaginamos mundos paralelos. Mundos en los que el otro siempre es necesario; universos en los que rara vez estamos solos. Cuando alguien muere volcamos sobre su ausencia nuestra vida y nos parece, falsamente, que nunca nada volvería a quebrarse, que los muros pueden dejar de tener grietas, que no somos más el sobreviviente que recoge los escombros. En los mundos en los que el otro hace presencia todas las llaves funcionan y jamás se olvidan, los relojes andan invariablemente y siempre hay fiestas a las que nos invitan. En los mundos en los que no hay fantasmas no hace falta dormir con la luz prendida, no es necesario rezar para dejar de tener miedo, la oscuridad no es una ofensa, sino una tregua amable. Basta esa única presencia mágica para que todo se abra de repente y la vida se nos muestre entera con sus vetas y revelaciones.

No es cierto. Ningún ausente puede salvarnos. No hay presencias que nos libren de estar solos. Todo lo que hay es esto: hojas que se doblan, platos que se quiebran, muros que se agrietan, y nosotros en medio, y el tiempo a través de nosotros. Nada más.

Hoy mi hermano cumpliría 33 años. A menudo imagino mundos paralelos, pero no puedo habitarlos. Ya soy mayor que mi hermano mayor. Me cuesta imaginar cómo sería él atravesado por mi propio tiempo.

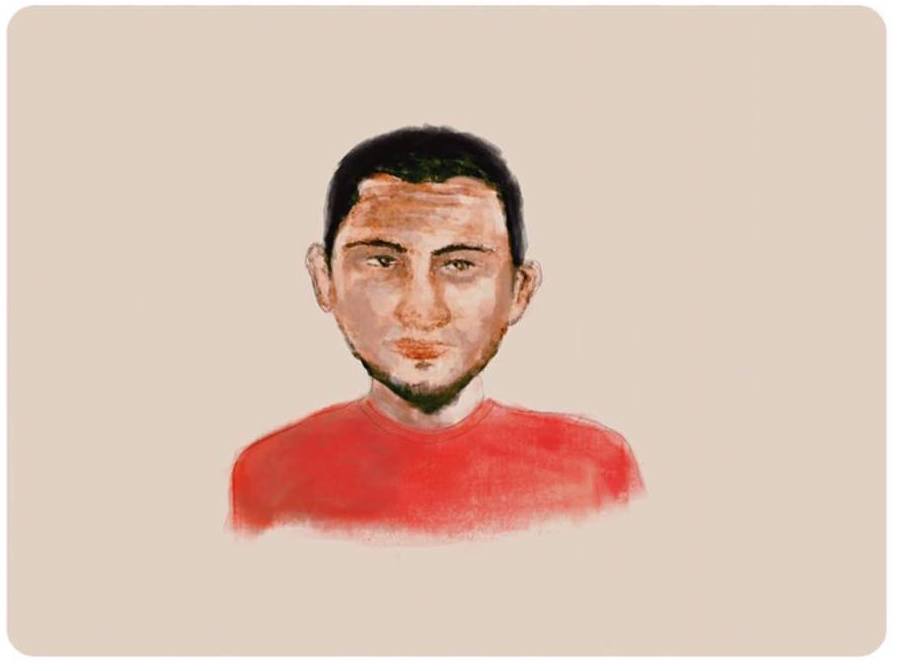

Este es un retrato hablado: la ficción de cómo sería él si tuviera 33. Como soy incapaz de imaginar, les pedí a algunos familiares y amigos que me contaran de sus mundos paralelos: mundos en los que Ricardo siempre es necesario; universos en los que rara vez se sienten solos.